Eisenbahn-Bundesamt

Außenstelle Berlin

Steglitzer Damm 117

12169 Berlin

per E-Mail an

Kanzlei-sb1-bln@eba.bund.de

Fürstenberg, den 9. August 2025

Einwendungen gegen die DB-Planung im Planfeststellungsverfahren für das Bauvorhaben „Umbau Bf Fürstenberg“

- 1. Meine Betroffenheit durch die Umbaupläne für den Bahnhof Fürstenberg

- 2. Die schlechte Planung resultiert aus den Planungsvorgaben

- 3. Lange Wege verstoßen gegen die Regeln für den Bau von Bahnhöfen

- 4. Bedeutung der kurzen Wege für den Erfolg intermodaler Mobilität

- 5. Die Planung muss mit neuen Vorgaben überarbeitet werden

- 6. Alternative Vorschläge für den Bahnhof Fürstenberg

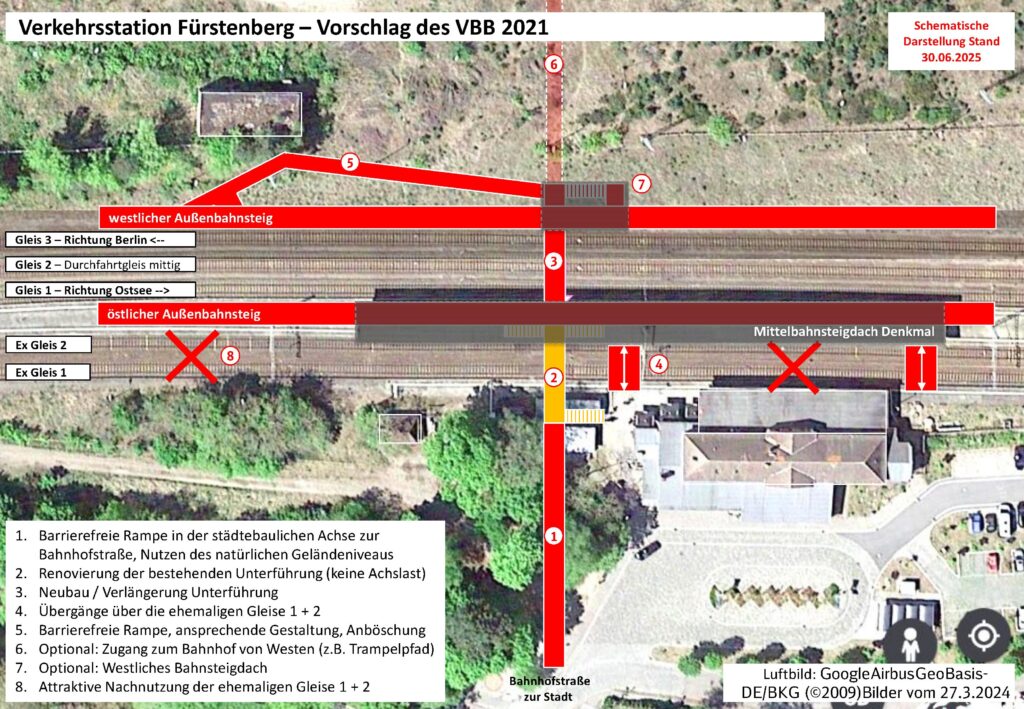

- 6.1. Der Vorschlag des VBB

- 6.2. Aufzug und Schweizer Rampe statt barrierefreier Rampe

- 7. Verstöße der Planung gegen gesetzliche Vorschriften

- 7.1. Die Länge der Wege entspricht nicht der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung

- 7.2. Die vom VBB vorgelegte Variante wurde nicht untersucht

- 7.3. Die Stellungnahmen der Denkmalschutzbehörde fehlen in den ausgelegten Unterlagen

- 7.4. Das Protokoll der frühzeitigen Bürgerbeteiligung fehlt in den ausgelegten Unterlagen

- 7.5. Die Verkehrsprognose fehlt bei den ausgelegten Unterlagen

- 7.6. Die Untersuchungen zu Schall- und Erschütterungsimmissionen beruhen auf falschen Verkehrsprognosen und sind fehlerhaft

- 8. Zusammenfassung.

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erhebe ich Einwendungen gegen die von der Deutschen Bahn beabsichtigte Umbauplanung des Bahnhofs Fürstenberg.

- 1. In meinem derzeitigen Gesundheitszustand

Ich bin durch die Planung der DB für den Umbau des Bahnhofs Fürstenberg erheblich betroffen. Neben meinem Hauptwohnsitz in Fürstenberg habe ich einen Nebenwohnsitz in Berlin und fahre regelmäßig mit dem RE 5 zwischen Fürstenberg und Berlin und gelegentlich auch nach Oranienburg, Neustrelitz, Stralsund und Rostock. Außerdem benutze ich den RE 5 als Zubringer zu den ICE‘s nach München, Hannover oder Köln. Das Deutschlandticket habe ich seit seiner Einführung abonniert. Außerdem besitze ich seit mindestens 25 Jahren eine BahnCard.

Mich betrifft die Umbauplanung des Bahnhofs Fürstenberg erheblich durch die Verlängerung der Wege von und zu den Zügen.

Im Einzelnen:

- Verlust des Hausbahnsteigs:

Die Züge aus Berlin sollen zukünftig am Mittelbahnsteig und nicht mehr am Hausbahnsteig (heute Gleis 1) halten. Damit muss ich, wenn ich aus Oranienburg oder Berlin komme, oder in Richtung Neustrelitz fahre die Personenunterführung nutzen.

Bisher kann ich dagegen ohne Nutzung der Personenunterführung mein Auto erreichen, das ich benötige, um nach Hause in meine Wohnung in Steinförde zu kommen. Dazu muss ich derzeit keine Treppen hinunter- und hinaufsteigen.

- Die neue Personenunterführung:

Die Bahn beabsichtigt, die Personenunterführung um ca. 59 m an das südliche Ende der Bahnsteige zu verlegen. Dadurch verlängert sich mein Weg zur Mitte des Zuges um ca. 118 m bzw. ca. 1,5 Minuten.

Bei einer Hin- und Rückfahrt nach Berlin, muss ich damit zukünftig auf dem Hinweg zusätzlich 118 m weiter laufen. Auf dem Rückweg muss ich 118 m weiter laufen und zusätzlich eine Treppe von ca. 4,75 m hinab- und eine in gleicher Höhe wieder hinauflaufen.

1.2. Nach Fertigstellung des Bahnhofs in 5 oder 10 Jahren

Ich bin derzeit 75 Jahre alt und kann die Treppen der Personenunterführung gut bewältigen. Möglicherweise ist mir das in fünf oder zehn Jahre, wenn der Bahnhofsumbau fertig ist, nicht mehr möglich.

Dann muss ich wahrscheinlich die Rampen nehmen, um zum Zug zu kommen. Die geplanten Rampen verlängern die Wege unnötig.

Menschen, die keine Treppen mehr laufen können, können derzeit in Süd-Nord-Richtung ohne die Benutzung von Treppen und Rampen am Hausbahnsteig ein- und aussteigen. In Nord-Süd-Richtung ist dies zweimal am Tag möglich (um 10:12 Uhr und um 18:12 Uhr).

Die DB plant jedoch, Rampen hinter dem Südende der Bahnsteige zu bauen. Damit müsste ich dann zusätzlich zu den zweimal 59 m Weg zum Südende des Bahnsteigs auch noch 185 m die Rampen hinunter- und wieder hinauflaufen. Insgesamt wäre das ist ein unnötiger Weg von ca.300 m, für den ich dann – je nach Verfassung – mindestens 5 Minuten benötigen werde.

Wenn es weiter einen Hausbahnsteig gäbe, müsste ich dagegen für die Fahrt in Süd-Nordrichtung keine Rampe benutzen.

Für die Fahrt in Nord-Süd-Richtung kann man stadtseitig wegen des Geländeniveaus eine erheblich kürzere (ca. 50 m lange) barrierefreie Rampe bauen, die in Verlängerung der Bahnhofstraße in die Personenunterführung führen würde.

Den Weg über die 96 m lange barrierefreie Rampe am Bahnsteig könnte ich sparen, wenn auf dem Bahnsteig ein Aufzug gebaut würde. Der Bau eines Aufzugs auf Bahnhöfen ist nichts Außergewöhnliches. Die DB hatte in ihren Varianten 3-2014 bzw. 1-2020 selbst den Bau eines Aufzugs vorgesehen (siehe Unterlage 1.1). Die Nutzung eines Aufzugs ist für Menschen mit Gehbehinderung erheblich bequemer als die Nutzung einer langen Rampe.

Hinzu kommt, dass die von der DB geplanten Rampen die Sicherheit auf dem Bahnhof verringern.

Durch die Rampenplanung der DB werden gefährliche Engstellen und Angsträume geschaffen. Künftig würden alle Fahrräder, Rollatoren, Koffer, Kinderwagen etc. über die Rampen hinab- und hinaufgeschoben werden. Aufgrund der zwei sehr engen U-förmigen Wendungen wären in Stoßzeiten Staus und gefährliche Überholsituationen die Folge. Zudem ist zu befürchten, dass Fahrräder nicht immer geschoben werden. Welcher Fahrradfahrer schiebt sein Fahrrad schon gerne fünf Minuten lang?

Die Rampen liegen zwischen bis zu 4,75 m hohen engen Betonwänden. Sie sind abgelegen von anderen Reisenden und von bewohntem Gebiet. Bei geringem Fahrgastaufkommen und Dunkelheit entstehen Angsträume.

Ohne Hausbahnsteig ist es fraglich, ob sich ein Café im Bahnhof halten kann. Die Reisenden, die auf den Zug warten, können nicht mehr so schnell vom Café zum Bahnsteig gelangen. Die Reisenden, die aus der Stadt Fürstenberg oder von den sieben Buslinien kommen, werden gleich diagonal zur Personenunterführung gehen, ohne direkt am Café vorbeizukommen. Ohne Café würde der Aufenthalt am Bahnhof noch einsamer und gefährlicher werden.

Außerdem gäbe es dann am Bahnhof keine Toiletten mehr, was für mich ein Problem darstellen würde, da ich aufgrund meiner verengten Prostata sehr häufig eine Toilette benutzen muss.

2. Die schlechte Planung resultiert aus den Planungsvorgaben

Die Deutsche Bahn beschreibt die Zielsetzung des Umbaus des Fürstenberger Bahnhofs am Anfang des Erläuterungsberichts (Unterlage 1) wie folgt:

„Die DB InfraGO AG beabsichtigt, die Trasse Rostock-Berlin für die Fahrzeit < 2 Stunden zwischen den Bahnhöfen Bf Rostock Hbf und Berlin Hbf auszubauen. Dazu müssen die Streckengeschwindigkeiten auf bis zu 160 km/h angehoben werden. Es ist eine Radsatzlast von 25 t anzusetzen“ (Seite5). Im Kapitel 2 „Planrechtfertigung“ wird als Ziel zusätzlich der „barrierefreie Umbau der Verkehrsstation“ genannt.

2.1. Fehlende Vorgabe einer bequemen Ein- und Ausstiegsmöglichkeit mit kurzen Wegen

Was als Zielvorgabe völlig fehlt, ist die Anforderung, dass der Bahnhof eine bequeme Ein- und Ausstiegsmöglichkeit mit kurzen Wegen für alle Reisenden haben muss. Das Ergebnis der Planung entspricht leider dem Fehlen dieser Vorgabe.

Es ist nicht zu nachvollziehbar, warum die DB beim Umbau des Bahnhofs lediglich darauf achtet, dass der Abschnitt Berlin-Rostock für den transeuropäischen Verkehr fit gemacht wird, ein kundenfreundlicher Umbau des Bahnhofs mit kurzen Wegen jedoch keine Rolle spielt.

Es müsste doch im eigenwirtschaftlichen Interesse der Bahn liegen, bequeme Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten zu schaffen, um möglichst viele Bahnreisende anzuziehen.

Außerdem hat die InfraGo AG seit Januar 2024 die Gemeinwohlorientierung als ein zentrales Ziel ihrer Satzung festgelegt.

Aus eigenwirtschaftlichem und aus gemeinwohlorientiertem Interesse müsste die Kundenorientierung somit eine zentrale Vorgabe für die Planung der sein.

Hinzu kommt, dass der Eigentümer der Bahn, der Bund, sich 2021 zum Ziel gesetzt hat, die Verkehrsleistung im Schienenpersonenverkehr bis 2030 zu verdoppeln. Die gesetzlichen Klimaschutzziele gelten unverändert. Der Umbau des Bahnhofs Fürstenberg zu einem Bahnhof der kurzen Wege statt zu einem Bahnhof der immer länger werdenden Wege, kann einen Beitrag dazu leisten, die Verkehrsleistung der Bahn zu erhöhen und damit den Klimaschutzzielen näher zu kommen.

2.2. Fehlen der Vorgabe, bei der Suche nach der besten Lösung auch auf die Ressourcen der Nachbarn zuzugreifen

Bei der Vorstellung der Umbaupläne der DB im Oktober 2023 anlässlich der „frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ hat mich sehr überrascht, dass die DB nicht versucht hat, mit ihren Nachbarn eine gemeinsame Lösung zu finden. Auf der Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung haben die Planer auf Fragen von Bürgern nach einem Westzugang des Bahnhofs, dem Erhalt eines Hausbahnsteigs und einer stadtseitigen geraden Rampe in Verlängerung der Bahnhofstraße geantwortet, dass dies nicht geplant werde, weil die Bahn keine Rechte an den benachbarten Grundstücke habe.

Dabei haben die Stadt Fürstenberg, der Eigentümer des Bahnhofgebäudes und die Eigentümer des Projekts „Havelfabrik“ als Eigentümer der benachbarten Grundstücke ihre Bereitschaft erklärt, an guten Lösungen mitzuwirken. So hat sich die Stadt Fürstenberg ausdrücklich bereit erklärt, der Bahn das Grundstück östlich des Bahnhofs für den Bau einer stadtseitigen Rampe zur Verfügung zu stellen.

Bei der Planung des Bahnhofs muss die Kundenorientierung ein zentraler Punkt der Planung werden.

3. Lange Wege verstoßen gegen die Regeln für den Bau von Bahnhöfen

- Die EU hat am 18. November 2014 die „Verordnung (EU) Nr. 1300/2014 der Kommission über die technischen Spezifikationen für die Interoperabilität bezüglich der Zugänglichkeit des Eisenbahnsystems der Union für Menschen mit Behinderungen und Menschen mit eingeschränkter Mobilität“ beschlossen. Sie wird kurz als „TSI PRM 2015“ bezeichnet. Sie schreibt im Anhang in Kapitel 4.2.1.2 Abs. 2 vor:

„Die Länge der hindernisfreien Wege muss der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung entsprechen.“

- Die Deutsche Bahn hat im Jahr 2016 Ausführungsbestimmungen zur Anwendung der EU-Verordnung bei Stationsbauprojekten veröffentlicht. Dort ist in Kapitel 3.3 Abs. 2 festgelegt:

„Die Länge der hindernisfreien Wege muss der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung entsprechen.“

- Der von der DB geplante Bahnhof der langen Wege verstößt auch eindeutig gegen die Richtlinie der DB Station&Service AG, welche sie im Handbuch „Personenbahnhöfe planen und bauen“ veröffentlicht hat. Dort heißt es im Abschnitt 813.0101 „Grundlagen und Grundsätze“ unter dem Stichwort „Grundsatz Kundenorientierung“:

„Für die Deutsche Bahn AG steht der Reisende im Mittelpunkt. Daher sind die Maßnahmen im Geltungsbereich der Ril-Fam. 813 unter Beachtung der betrieblichen Belange so zu planen, dass (…) die Anlagen in das verkehrliche Gesamtkonzept eingebunden sind (verkehrsgünstige Lage und gute Verknüpfung mit anderen Verkehrswegen und -systemen bei möglichst kurzen, bequemen Fußwegen).“

Im Abschnitt 813.0202 legt diese Richtlinie fest:

„Gemäß Definition im Abschnitt 2.3.TSI PRM bilden hindernisfreie Wege eine Verbindung zwischen zwei oder mehr öffentlich zugänglichen, der Beförderung von Reisenden dienenden Bahnhofsbereiche, die der Verantwortung des Infrastrukturbetreibers oder des Bahnhofbetreibers unterliegen. Der hindernisfreie Weg betrifft grundsätzlich alle Arten von Bahnsteigzugängen. (…)

Die Länge der hindernisfreien Wege muss der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung entsprechen.“

Die Umbauplanung der DB für den Bahnhof Fürstenberg verstößt mit ihren langen Wegen gegen die vorstehend aufgeführten Gesetze und Richtlinien.

4. Bedeutung der kurzen Wege für den Erfolg intermodaler Mobilität

Kurze Wege sind fundamental wichtig für die Akzeptanz des Bahnhofs durch die Bevölkerung.

Da der Bahnhof Fürstenberg/Havel sehr nah am Stadtzentrum liegt, können viele Nutzer des Bahnhofs ihr Reiseziel zu Fuß erreichen. Der Markt mit Rathaus und Stadtkirche liegt nur 400m vom Bahnhof entfernt.

Für viele andere Nutzer des Bahnhofs ist der Bahnhof Fürstenberg jedoch nicht der Anfangs- oder Endpunkt der Reise, sondern sie müssen von hier noch die „letzte Meile“ bzw. die „letzten Meilen“ zurücklegen. Die Anziehungskraft des Bahnhofs Fürstenberg reicht weit nach Mecklenburg und in die Uckermark hinein.

Mit freundlicher Genehmigung des ium-Institutes habe ich die Skizze der „Potenzialstudie für einen IC-Halt in Fürstenberg“ vom 08.12.2017 entnommen.

Die Bewältigung der letzten Meilen am Bahnhof Fürstenberg erfolgt zurzeit bzw. in den kommenden Jahren auf folgende Art und Weise:

- Mit dem Fahrrad

- Mit dem E-Bike

- Mit Autoabholung

- Mit dem eigenen Auto

- Mit dem Linienbus

- Mit dem Plusbus

- Mit der Mitfahrerbank

- Mit Linienbedarfsverkehr (On-Demand-Angebote)

4.1. Mit dem Fahrrad

Am Bahnhof stehen zwei Fahrradunterstände mit einer Kapazität von insgesamt ca. 90 Plätzen. Bei einer Stichprobe am Mittag des 06.11.2023 waren alle Plätze belegt. Darüber hinaus standen weitere ca. 20 Fahrräder neben den Fahrradplätzen herum bzw. waren an Zäune und Laternenmasten angekettet. Der Bedarf nimmt weiter stark zu. Der zweite Fahrradunterstand wurde erst im Jahr 2019 gebaut.

4.2. Mit dem E-Bike

Eine Abstellanlage für E-Bikes gibt es in Fürstenberg noch nicht. Damit auch Fahrradfahrer mit E-Bike ihre Fahrt am Bahnhof Fürstenberg mit der Bahn fortsetzen können, ist die Errichtung einer sicheren, abschließbaren Abstellanlage erforderlich.

4.3. Mit Autoabholung (Kiss and Ride)

Der Parkplatz für das kurze Parken hat ca. 20 Plätze und wird rege genutzt. Ich schätze, dass ihn täglich insgesamt 300 Reisende nutzen.

4.4. Mit dem eigenen Auto

Der Parkplatz hat derzeit ca. 130 Standplätze. Bei meiner Stichprobe am 06.11.2023 gegen Mittag waren bis auf die Behindertenparkplätze alle Plätze belegt. Zusätzlich standen in der Nähe weitere ca. 50 Autos von Bahnreisenden an Straßenrändern, auf dem Busparkplatz oder auf Rasenflächen, obwohl der Parkplatz erst im Jahr 2019 erweitert wurde.

Bei einer weiteren Stichprobe gegen Mitternacht war die Hälfte der Parkplätze belegt. Offensichtlich benutzt etwa die Hälfte der Autofahrer den Parkplatz für mehrtägige Reisen mit der Bahn.

4.5. Mit dem Linienbus

Der Bahnhof Fürstenberg wird von sieben Buslinien angefahren:

- 517: nach Lychen und Templin (7x je Richtung)

- 838: nach Zootzen, Bredereiche und Zehdenick (12x je Richtung)

- 839: nach Dagow und Neuglobsow (7x je Richtung)

- nach Ravensbrück, Himmelpfort und Bredereiche (9x je Richtung)

- 841: nach Dannenwalde und Gransee (5x je Richtung)

- 846: nach Ravensbrück und Altthymen (8x je Richtung)

- 847: nach Altglobsow, Burow und Zernikow (4x je Richtung)

- 848: nach Steinförde (9x je Richtung).

Die Angaben betreffen die tägliche Frequenz an Werktagen außerhalb der Schulferien und berücksichtigen auch die Rufbusse.

4.6. Mit dem Plusbus

Derzeit hält kein Plusbus in Fürstenberg. Während der Laufzeit des Nahverkehrsplanes Oberhavel für 2022-2026 soll aber geprüft werden, ob eine Plusbuslinie Menz-Fürstenberg-Lychen-Templin eingerichtet wird. Dabei soll besonderer Wert auf die Anschlussmöglichkeit zum SPNV in Fürstenberg gelegt werden (NVP OHV Seite 137).

4.7. Mit der Mitfahrerbank

Auf die Mitfahrerbank setzen sich vor allem Reisende, die von Autofahrern, die nach Lychen fahren, mitgenommen werden wollen.

4.8. Linienbedarfsverkehr (On-Demand-Angebote)

Derzeit gibt es noch keinen Linienbedarfsverkehr in Fürstenberg. Seit der Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes am 1. August 2021 ist die entgeltliche Personenbeförderung ohne Bindung an beschilderte Haltestellen und ohne feste Linienführung rechtlich erlaubt. Die technische Entwicklung ist rasant. Unabhängig davon, ob die Etablierung autonom fahrender Kleinbusse bereits in fünf oder erst in zehn Jahren erfolgt, muss dieser Punkt beim Umbau des Bahnhofs Fürstenberg berücksichtigt werden. Denn der Umbau des Bahnhofs wird Auswirkungen auf den Verkehr in Fürstenberg für die nächsten 100 Jahre haben.

Der öffentliche Personenverkehr wird in Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr zukünftig nur dann deutlich häufiger genutzt werden, wenn er als Gesamtverkehr intermodal funktioniert. Der Wechsel von einem Fahrzeug in ein anderes muss möglichst einfach sein. Es wäre fatal, wenn der Umbau des Fürstenberger Bahnhofs den Umstieg zwischen den unterschiedlichen Verkehrsmitteln verschlechtern statt verbessern würde und dadurch die Weiterentwicklung der intermodalen Mobilität ausgebremst würde.

Wenn man die Pendlerverkehre vom Land in die Stadt und die Ausflugsverkehre von der Stadt aufs Land in größerem Umfang als bisher auf die Schiene leiten will, müssen nicht nur die Bahnhöfe in den Großstädten, sondern auch die Zugänge in den Kleinstädten am anderen Ende der Reise komfortabel und kundenfreundlich gestaltet werden.

5. Die Planung muss mit neuen Vorgaben überarbeitet werden

Die bisherige Planung hat weder die Vorschriften für die Anlage kurzer Wege, noch deren Bedeutung für den Erfolg intermodaler Mobilität berücksichtigt. Deshalb sollten bei einer Überarbeitung der Planung folgende grundlegende Vorgaben zusätzlich beachtet werden:

- Alle Reisenden müssen die Züge bequem erreichen können.

- Die Wege müssen für alle Reisenden möglichst kurz sein.

- Die Ressourcen der Nachbarn (Stadt Fürstenberg, Eigentümer des Bahnhofsgebäudes und Eigentümer der „Havelfabrik“) müssen berücksichtigt werden.

Im Einzelnen sollten folgende Vorgaben gelten:

5.1. Der Ausstieg aus den Zügen aus Berlin und der Einstieg in die Züge nach Neustrelitz sollte weiterhin in Fahrtrichtung rechts an einem Hausbahnsteig und ohne Nutzung der Personenunterführung möglich sein.

Der von der DB geplante Ausstieg nach links auf den Mittelbahnsteig würde den Zugang gegenüber der heutigen Situation erheblich verschlechtern, da diese Reisenden dann gezwungen wären, die Personenunterführung zu nutzen.

Der Landkreis Oberhavel hat in seiner Stellungnahme vom 21.07.2025 auf Seite 8 geschrieben, dass diese Planungsentscheidung aus Sicht der Barrierefreiheit nicht nachvollziehbar ist.

5.2. Die bisherige Personenunterführung sollte erhalten bleiben und nicht ans Südende der Bahnsteige verlegt werden.

Hierfür sprechen nicht nur die um ca. 118 m kürzeren Wege für alle Reisenden, sondern auch die Möglichkeit, damit den für den Fürstenberger Bahnhof charakteristischen Glaspavillon zu erhalten.

Der Landkreis Oberhavel hat in seiner Stellungnahme vom 21.07.2025 auf Seite 7 darauf hingewiesen, dass der Abriss des denkmalgeschützten Treppenpavillons denkmalrechtlich nicht erlaubnisfähig ist.

5.3. Gehbehinderte sollten ohne die Benutzung langer Rampen die Bahngleise mit Aufzügen erreichen können.

Für Gehbehinderte ist ein Zugang über insgesamt 185 m lange Rampen zusätzlich zu dem vorstehend bereits beschriebenen Umweg von 118 m, also insgesamt ca. 300 m nicht zumutbar. Zum Vergleich: Die Entfernung zwischen dem Bahnhofsgebäude und dem Markt mit Rathaus und Kirche beträgt 400 m.

Was der zusätzliche lange Weg bedeutet, kann man gut in den beiden Videos auf der Homepage der „Bürgerinitiative Barrierefreier Bahnhof – Für einen Fürstenberger Bahnhof der kurzen Wege“ sehen: https://www.bbb-fuerstenberg.de/weitere-infos/videos-vom-bahnhof/ .

Außerdem sind derart gewinkelte Rampen häufig Angsträume. Da die Rampen nicht überdacht werden, kann ihre Benutzung im Winter bei Schnee und Eis sehr gefährlich sein. Für gehbehinderte Reisende sind daher Aufzüge in Verbindung mit kurzen Wegen die erste Wahl.

5.4. Neben Aufzügen für gehbehinderte Personen sollten Rampen für Personen mit Fahrrädern, Kinderwagen und Rollkoffern gebaut werden. Dieser Punkt wurde bereits auf der Veranstaltung zur „Frühzeitigen Bürgerbeteiligung“ am 17.10.2023 vorgetragen. Er wurde vom „Tourismusverein Fürstenberger Seenland e.V.“ in seinem Schreiben vom 02.11.2023 an die Planer der Bahn erneut ausdrücklich formuliert.

Im Sommerhalbjahr sind die Züge aus Berlin überfüllt mit schwer bepackten Fahrrädern, die häufig auch noch einen Kinderanhänger haben. Für diese Kundengruppe sind Rampen die erste Wahl. Fürstenberg ist ein touristisches Gebiet. Es ist aus Richtung Berlin das Tor zur Mecklenburgischen Seenplatte.

Für Fahrradfahrer, Kunden mit Kinderwagen und Kunden mit Rollkoffern empfiehlt das DB-Handbuch „Personenbahnhöfe planen und bauen“ den Bau einer „Schweizer Rampe“ (813.0202 Seite 26). Eine Schweizer Rampe hat eine Steigung von bis zu 12%. Eine Schweizer Rampe ist nicht barrierefrei. Sie kann den Bau eines Aufzugs deshalb nicht ersetzen.

„Schweizer Rampen werden als Ersatz für eine Treppe zur Kapazitätssteigerung und Erleichterung der Nutzbarkeit für Kundengruppen z.B. mit Kinderwagen, Fahrrädern und Rollkoffern eingesetzt als Verbindung vom Bahnsteig zur Personenunter- oder Überführung.(…)

Eine Schweizer Rampe sollte anstelle einer Treppe z.B. bei touristischem Bedarf (z.B. Fahrradtourismus) vorgesehen werden, wenn dafür der erforderliche Platz zur Verfügung steht.“

Eine Schweizer Rampe kompensiert auch den Nachteil, den Aufzüge für mobilitätseingeschränkte Personen haben: Wenn der Aufzug ausfällt, gibt es für Gehbehinderte einen Notzugang über die Schweizer Rampe.

Eine Schweizer Rampe wäre nur ca. 50 m lang, während eine barrierefreie Rampe ca. 96 m lang wäre. Die Baukosten wären damit ebenfalls erheblich geringer als bei einer barrierefreien Rampe.

5.5. Es sollte auch von Westen einen Zugang zum Bahnhof geben.

Denn auch im Westen des Bahnhofs wohnen viele Bürger. Hier liegen die Festwiese, das Jugendzentrum, der Campingplatz und die Badewiese der Stadt. Hier wird die „Havelfabrik“ (ehemals Mühle und Kraftfuttermischwerk) von der Real Future GmbH mit einer Geschossfläche von 7.200 m2 im ersten Bauabschnitt für Wohn- und Arbeitszwecke ausgebaut.

5.6. Um von der Stadt in die Unterführung zu gelangen, empfiehlt sich die Anlage eines ca. 50 m langen, geraden barrierefreien Weges von der Bahnhofstraße in die Personenunterführung. Da die Bahnhofstraße hier ca. 2 m tiefer liegt als der Bahnhof, beträgt der Höhenunterschied zur Personenunterführung ebenfalls nur ca. 2 m. Wenn der Weg so breit wie die Personenunterführung gebaut wird und schräge Böschungen erhält, stellt er keinen Angstraum für die Benutzer dar. Am Anfang dieser Rampe könnten an der Ecke Bahnhofstraße/Schützenstraße Behindertenparkplätze eingerichtet werden. Derzeit sind dort zwei „normale“ Parkplätze, welche in Behindertenparkplätze umgewandelt werden können.

5.7. Das 740 m lange Überholgleis sollte zwischen den beiden anderen Gleisen positioniert werden.

Das Überholgleis wird in beide Richtungen genutzt. Bei einem westlich neben den beiden anderen Gleisen liegenden Überholgleis müsste bei der Benutzung des Überholgleises durch Züge aus Richtung Süden jeweils das von Norden kommende Gleis gesperrt werden.

Die geplante seitliche Anordnung des Überholgleises erstaunt, da der Landesnahverkehrsplan des Landes Brandenburg vom 31.08.2023 im „Perspektivnetz 2030+“ einen „30 Minutentakt Berlin Gesundbrunnen – Fürstenberg (Havel)-(Neustrelitz)“ vorsieht (Landesnahverkehrsplan 2023-2027 vom 31. August 2023, Seite 147). Somit wird der Bahnhof Fürstenberg in Zukunft erheblich stärker für den Personenverkehr genutzt werden.

6. Alternative Vorschläge für den Bahnhof Fürstenberg

Der VBB und das Land Brandenburg setzen sich seit Jahren gemeinsam für den Bau eines kundenfreundlichen Bahnhofs in Fürstenberg ein. Leider hat die DB ihre Vorschläge bisher nicht berücksichtigt.

Nach dem Vorschlag des VBB soll der Bahnhof Fürstenberg einen neuen Außenbahnsteig im Westen erhalten. Der bisherige Mittelbahnsteig soll zu einem verbreiterten östlichen Hausbahnsteig werden. Außerdem soll eine gerade barrierefreie Rampe in Verlängerung der Bahnhofstraße in die Personenunterführung geführt werden.

Die Vorteile:

- Reisende aus Richtung Berlin und in Richtung Neustrelitz müssen wie bisher keine Fußgängerunterführung benutzen.

- Die Personenunterführung bleibt an der bisherigen Stelle. Damit verlängert sich der Weg der Reisenden nicht um 118 m.

- Fußgänger aus Richtung Stadt können an der Bahnhofstraße direkt und ohne Treppen die Personenunterführung erreichen, um zum Bahnsteig in Richtung Berlin zu gelangen. Das natürliche Geländeniveau ermöglicht eine deutlich kürzere Rampe.

- Gehbehinderte erreichen den Zug aus Berlin nach Neustrelitz wie bisher direkt, ohne eine Personenunterführung benutzen zu müssen. Sie sparen sich damit den Umweg über eine Rampe am Ende des Bahnsteigs (ca. 300m = 5 Min).

Den Zug aus Neustrelitz nach Berlin erreichen Gehbehinderte über die neue Rampe von der Ecke Bahnhofstraße/ Schützenstraße. Sie sparen damit ca. 110 m (59 m durch die Verschiebung der Personenunterführung und ca. 50 m durch Rampe). - Die Sicherheit auf dem Bahnhof ist viel größer als bei der Planung der DB:

- Die Rampen liegen mitten im Bahnhof. Sie sind nicht so abgelegen von anderen Reisenden und von bewohntem Gebiet.

- Die Rampen liegen in offenem Gelände und können angeböscht werden. Dagegen würden die von der DB geplanten bis zu 4,75 tiefen Schächte die Sicherheit verringern.

- Die Rampen haben keine gefährlichen 180°-Wendungen.

- Die Wege sind kürzer. Damit sinkt die Gefahr von illegalen Gleisquerungen. Lange Wege bedeuten ein unnötiges, hochgefährliches und vermeidbares Sicherheitsrisiko.

- Die Chance, dass sich ein Café im Bahnhof halten kann, ist größer. Dadurch ist der Bahnhof belebter. Das sorgt für mehr Sicherheit und ein besseres Sicherheitsgefühl. Die Betreiberin des Cafés kümmert sich um die Sauberkeit am Hausbahnsteig und gibt Reisenden Informationen zu Bahn und Stadt. Außerdem steht den Reisenden während der Öffnungszeiten des Cafés eine Toilette zur Verfügung.

- Für die Bewohner im Stadtteils Röblinsee-Nord und die Besucher der Festwiese und des Schwimmbads eröffnet der Vorschlag des VBB die Möglichkeit für einen späteren Zugang zum Bahnhof von Westen.

- Geringere Sperrzeiten des Bahnverkehrs während des Umbaus.

Zunächst können die neuen Bahnhofsanlagen westlich des bisherigen Mittelbahnsteiges störungsfrei fertiggestellt werden, während der Betrieb noch über das Gleis 1 und ggf. über das Gleis 2 abgewickelt wird.

Anmerkung: Ich verwende als Gleisnummerierung die gegenwärtig an den Gleisen angebrachten Nummern und nicht die Gleisnummerierung, die in den Planfeststellungsunterlagen verwendet werden. - 6.2. Aufzug und Schweizer Rampe statt barrierefreier Rampe

Den Vorschlag des VBB möchte ich noch um einen Punkt ergänzen:

Der Ein- und Ausstieg wird noch bequemer, wenn auf dem Bahnsteig in Nord-Süd-Richtung ein Aufzug und zusätzlich eine ca. 50 m kurze Schweizer Rampe statt einer 96 m langen barrierefreien Rampe gebaut werden.

Ein Aufzug ist für mobilitätseingeschränkte Personen der bei weitem kürzeste und einfachste Weg zum Zug. Er entspricht der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung.

Fürstenberg ist für Berliner das Tor zur Seenplatte. Im Sommer ist Fürstenberg das Ziel vieler Urlauber mit Fahrrädern, Fahrradanhängern, Kinderwagen und Rollkoffern. Für sie sind kurze „Schweizer“ Rampen die beste Lösung.

Der Bau einer kurzen Schweizer Rampe ist deutlich preiswerter als der Bau einer langen Rampe.

Der Bau einer Schweizer Rampe zusätzlich zu einem Aufzug hat den Vorteil, dass die Schweizer Rampe von mobilitätseingeschränkten Personen bei einem Ausfall des Aufzugs als Notzugang benutzt werden kann.

7. Verstöße der Planung gegen gesetzliche Vorschriften

7.1. Die Länge der Wege entspricht nicht der kürzesten praktisch umsetzbaren Entfernung

Eine Ausführliche Darstellung finden Sie unter Punkt 3 „Lange Wege verstoßen gegen die Regeln für den Bau von Bahnhöfen“.

7.2. Die vom VBB vorgelegte Variante wurde nicht untersucht

Der VBB hat im Jahr 2021 eine eigene Variante vorgelegt. Diese orientiert sich an der im Jahr 2014 als Vorzugsvariante festgelegten Variante 4b.C1 (siehe Unterlage 1.1, Seite 8). Aufgrund der Unterschutzstellung von Teilen des Bahnhofs durch den Denkmalschutz im Jahr 2017, war die 2014 festgelegte Vorzugsvariante nicht mehr umsetzbar. In seinem Vorschlag verschiebt der VBB die die Vorzugsvariante 4b.C1 aus 2014 lediglich um ca. 15m nach Westen. Die Personenunterführung schließt an die bestehende Unterführung an. Da keine Züge mehr über die bisherigen Gleise 1 und 2 fahren, besteht für die alte Personenunterführung kein Tragfähigkeitsproblem (vgl. dazu meinen vorstehenden Abschnitt 6.1.). Der Vorschlag des VBB wird auch vom Brandenburger Infrastrukturministerium (MIL) unterstützt.

In der Unterlage 1.1 sind die von der DB geprüften Alternativen aufgeführt. Aus dieser Unterlage geht hervor, dass die DB den Vorschlag des VBB nicht geprüft hat.

Dabei verlangt das Abwägungsgebot die Prüfung von Planalternativen. Wenn das Vorhaben voraussichtlich nachteilig auf Belange Dritter einwirkt, hat die Planfeststellungsbehörde der Frage nachzugehen, ob sich das Vorhaben in anderer Gestalt verwirklichen lässt. Die Planfeststellungsbehörde muss zwar nicht alle denkbaren Alternativen, aber doch die beurteilen, die sich nach Lage der konkreten Verhältnisse aufdrängen oder nahe liegen (vgl. Stelkens / Bonk / Sachs, Kommentar zum VwVfG § 74 Tz. 125).

Die Verweigerung der DB, den Vorschlag des VBB, welcher auch vom Brandenburger Infrastrukturministerium MIL unterstützt wird, zu prüfen, widerspricht dem Abwägungsgebot. Deshalb ist jetzt die Planfeststellungsbehörde verpflichtet, diese Alternativenprüfung durchzuführen.

7.3. Die Stellungnahmen der Denkmalschutzbehörde fehlen in den ausgelegten Unterlagen

Die Stellungnahmen der Denkmalschutzbehörden haben bei der Festlegung der Vorzugsvariante eine entscheidende Rolle gespielt. So wurde die Planung der DB aus dem Jahr 2014 durch die Unterschutzstellung des Bahnhofs Fürstenberg als Teil der Gedenkstätte Ravensbrück im Jahr 2017 hinfällig.

Wie der Unterlage 1.1 auf Seite 13 zu entnehmen ist, wurde auch die Vorzugsvariante der Planung von 2020 durch die Forderung des Denkmalamtes nach dem Erhalt des Mittelbahnsteigdaches in voller Länge ausgeschlossen. Laut der Unterlage 1.1 spielte hierbei ein Statikgutachten eine entscheidende Rolle, welches zu dem Ergebnis kam, dass das Mittelbahnsteigdach in seiner Gesamtlänge erhalten werden kann, wenn die Dachhaut bereichsweise saniert und die Pfetten verstärkt bzw. erneuert werden.

Auch bei der Planung von 2021 spielte der Denkmalschutz eine große Rolle. So wurde die Variante 1, die den Bau eines Aufzugs einschloss, laut der Unterlage 1.1 deshalb ausgeschieden, weil nicht gewährleistet werden könne, dass bei einem kleinteiligen Rück- und Neubau des Daches das Dach im Erscheinungsbild und in seiner Substanz erhalten werden könne.

Wie der Landkreis in seiner Stellungnahme vom 21.07.2025 schreibt, hat die Denkmalschutzbehörde seinerzeit jedoch auch formuliert, dass eine zeitweise Demontage und Einlagerung historischer Bauteile, um Baufreiheit zu schaffen, und die anschließende Wiederinstallation an ursprünglicher Stelle denkmalrechtlich grundsätzlich denkbar sei.

Im Ergebnis der Variantenuntersuchung (Seite 17 der Unterlage 1.1) wird schließlich behauptet, dass für die Rampen keine Überdachung geplant sei, um das denkmalgeschützte Erscheinungsbild des Bahnhofs nicht zu stören. Dabei hat der Landkreis Oberhavel in seiner Stellungnahme zur Planung der DB-Planung vom 21.07.2025 klargestellt, dass die untere Denkmalschutzbehörde per E-Mail vom 10.09.2020 zwar die Zulässigkeit einer Rampenüberdachung verneint hatte, sich dies sich aber nur auf eine Rampe bezog, die unmittelbar am Südgiebel des Bahnhofsgebäudes ansetzen sollte. Bei der derzeitigen Planung der DB liegen die Rampen hingegen weit vom Bahnhofsgebäude entfernt.

Nach den Planfeststellungsrichtlinien des Eisenbahnbundesamtes vom August 2022 müssen die Planunterlagen „alle zur Entscheidung erforderlichen Umstände und die für die Abwägungsentscheidung notwendigen technischen Detailangaben enthalten“ (RL 12 Abs. 3a).

Trotz der zentralen Bedeutung des Denkmalschutzes für die Planungsentscheidung der DB wurden die Stellungnahmen des Denkmalschutzes der Öffentlichkeit bei der Auslegung der Pläne nicht zugänglich gemacht.

Das stellt einen groben Verstoß gegen die Regelungen und den Sinn und Zweck der Planfeststellung dar.

Die ausgelegten Unterlagen enthalten auch die Deckblätter für die „Unterlage Z11 Denkmalschutz“ mit der Gliederung:

„Z11.01 Beurteilung des Denkmals,

Z11.02 Anlage zur Beurteilung des Denkmals,

Z11.03 Statisches Gutachten zur Standsicherheit,

Z11.04 Gesprächsnotiz, Vor-Ort-Termin Gutachter und Denkmalamt Bf Fürstenberg (Havel),

Z11.05 Rückmeldung Denkmalamt

Z11.06 Besprechungsprotokoll vom 11.09.2023, Arbeitsgespräch mit Vertretern der Stadt Fürstenberg und dem Amt für Denkmalschutz

Z11.07 Rückmeldung – Amt für Denkmalschutz“.

Die dazugehörigen Unterlagen wurden dagegen nicht ausgelegt.

Ich hatte mich mit E-Mails vom 18. Juni, 24. Juni und 25. Juni an das Eisenbahnbundesamt gewandt mit der Bitte, mir die Stellungnahmen des Denkmalschutzes zur Verfügung zu stellen. Ich hatte beschrieben, wie stark der Einfluss des Denkmalschutzes auf die Planungsentscheidung der Deutschen Bahn war. Ich hatte formuliert:

“Da ich gegen die Planung der DB Einwendungen erheben möchte, ist es für meine Argumentation wesentlich, die Festlegungen und Argumente des Denkmalschutzes zu kennen. Ich beantrage daher, mir die Unterlage „Z11 Denkmalschutz“ zur Einsichtnahme zur Verfügung zu stellen.“

Weiter hatte ich geschrieben:

„Die Punkte „Nachweis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ und „Denkmalschutz“ gehören nicht zu den „ergänzenden Unterlagen“, sondern zu den Planunterlagen. Beide Punkte sind auf Seite 10 des Leitfadens (LF-AU) nicht im Block „ergänzende Unterlagen“ aufgeführt. Vielmehr ist der Punkt „Denkmalschutzgutachten“ auf Seite 15 des LF-AU ausdrücklich als Registerpunkt aufgeführt neben anderen Punkten wie „Grunderwerbsverzeichnis“ und „UVP-Bericht““.

Das Eisenbahnbundesamt hat mir mit der E-Mail vom 26.06.2025 die Einsichtnahme in die Dokumente des Denkmalschutzes mit folgender Begründung verweigert:

„Korrespondenz zum Denkmalschutz zwischen der Vorhabenträgerin und der Denkmalschutzbehörde außerhalb des Verfahrens dient ebenfalls lediglich der Information des Eisenbahnbundesamtes. Sie ist jedoch nicht auszulegen, da sie nicht Teil der Planungsunterlagen ist.“

Die Geheimhaltung der Stellungnahmen des Denkmalschutzes halte ich für einen groben Verstoß gegen den Wortlaut der Vorschriften zum Planfeststellungsverfahren und gegen den Sinn und Zweck des Planfeststellungsverfahrens. Ohne die Stellungnahmen des Denkmalschutzes gewährleisten die Planunterlagen nicht die „Nachvollziehbarkeit der Planung“.

7.4. Das Protokoll der frühzeitigen Bürgerbeteiligung fehlt in den ausgelegten Unterlagen

Auch das Protokoll der Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung fehlt in den ausgelegten Planunterlagen. Die DB hatte am 17.10.2023 die Bürger Fürstenbergs zu einer Veranstaltung zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung eingeladen. In der Veranstaltung stießen die Planungen der Deutschen Bahn auf massiven Protest zahlreicher Bürger. Auch ich habe dort meine Bedenken gegen die Planung der DB geäußert.

Trotz der sachlichen Argumente der Bürger hat die DB ihre Planung an keinem Punkt überarbeitet. In unmittelbarem Anschluss an die Veranstaltung haben der Tourismusverein Fürstenberger Seenlandschaft e.V. und mehrere Bürger Fürstenbergs ihre Kritik noch einmal schriftlich präzisiert und die DB gebeten, diese Stellungnahmen zusammen mit dem Protokoll der Veranstaltung dem Eisenbahnbundesamt als Bestandteil der Planungsunterlagen einzureichen. Außer einer Eingangsbestätigung haben die Absender keine Reaktion auf ihre Schreiben erhalten.

Das Deckblatt: „Unterlage Z07 Nachweis der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung“ ist zwar Bestandteil der ausgelegten Unterlagen, die Unterlagen zur Öffentlichkeitsbeteiligung selbst sind in den Planungsunterlagen jedoch nicht enthalten.

Meine in den E-Mais vom 18.,24. und 25. Juni 2025 formulierte Bitte, mir die Unterlage Z07 zur Verfügung zu stellen, hat das Eisenbahnbundesamt ebenfalls mit E-Mail vom 16.06.2025 abgelehnt.

So ist für die Bürger Fürstenbergs weder nachvollziehbar,

- ob die von den Bürgern auf der Veranstaltung geäußerten Bedenken in das Protokoll aufgenommen wurden,

- ob die in unmittelbarem Anschluss an die Veranstaltung präzisierten Bedenken an das Eisenbahnbundesamt weitergeleitetet wurden und

- welche Gründe die Deutsche Bahn bewogen haben, die Bedenken der Bürger bei ihrer Planung nicht zu berücksichtigen.

Gemäß § 25 Abs. 3 Satz 4 VwVfG gehört die Mitteilung über das Ergebnis der frühzeitigen Bürgerbeteiligung zu den notwendigen Planunterlagen (vgl. Stelkens / Bonk / Sachs, Kommentar zum VwVfG § 73 Rz. 21a).

7.5. Die Verkehrsprognose fehlt bei den ausgelegten Unterlagen

Die prognostizierte Anzahl der täglichen Fern-, Regional- und Güterzüge ist in den Anlagen zur Untersuchung der Schallimmissionen (Unterlage 16.1) enthalten. Es fehlen jedoch nachvollziehbare Angaben darüber, auf welcher Grundlage die Prognose erstellt worden ist.

Nach der Rechtsprechung des BVerwG gehört eine Verkehrsprognose regelmäßig zu den auszulegenden Unterlagen. So urteilte das BVerwG in seinem Urteil vom 15.10.2020 (BVerwG 7 A 10.19) in Tz. 17:

„Die einem Vorhaben zugrunde gelegte Verkehrsprognose gehört regelmäßig zu den auszulegenden Unterlagen im Sinne von § 73 Abs. 1 Satz 2 VwVfG bzw. den entscheidungserheblichen Berichten und Empfehlungen, die von § 9 Abs. 1b Satz 1 Nr. 2 UVPG 2010 erfasst werden. Dies gilt auch für ein Schienenwegevorhaben.

Der Senat schließt sich insoweit der auf Straßenbauvorhaben bezogenen Rechtsprechung des 9. Senats des Bundesverwaltungsgerichts an (Urteil vom 15. Februar 2018 – 9 C 1.17 – BVerwGE 161, 180 Rn. 30). Die dort maßgebliche Erwägung, wonach die Verkehrsprognose die voraussichtliche Verkehrsstärke auf dem Verkehrsweg ermittelt und damit nicht nur Basis für dessen Dimensionierung ist, sondern auch die Daten für die Lärmprognose und das gesamte darauf aufbauende Lärmschutzkonzept liefert, gilt im Grundsatz auch für Schienenwege. Einer Auslegung der Verkehrsprognose selbst bedarf es lediglich dann nicht, wenn die Ermittlung der Verkehrszahlen im ausgelegten Erläuterungsbericht hinreichend nachvollziehbar dargestellt ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 15. Februar 2018 – 9 C 1.17 – BVerwGE 161, 180 Rn. 31). Letzteres ist vorliegend jedoch nicht der Fall. Im Erläuterungsbericht wird zwar die gegenwärtige Streckenbelegung mitgeteilt (44 Personen- und 8 Güterzüge, S. 16), und in gleicher Weise werden auch Angaben über die für das Jahr 2025 prognostizierten Zugzahlen gemacht (44 Personen- und 77 Güterzüge, S. 27). Hieraus ließ sich für die Öffentlichkeit erkennen, welche Belegung die Beigeladene erwartet, und dass diese nach dem damaligen Erkenntnisstand deutlich bei den Güterzügen über dem Ist-Zustand liegen wird. Es fehlt aber an nachvollziehbaren Angaben darüber, auf welcher Grundlage die Prognose erstellt worden ist.“

7.6. Die Untersuchungen zu Schall- und Erschütterungsimmissionen beruhen auf falschen Verkehrsprognosen und sind fehlerhaft

Gemäß § 18g des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG) ist dem vom Vorhabenträger einzureichenden Plan eine Berechnung des Beurteilungsspiegels für die vom Schienenweg ausgehenden Verkehrslärm gemäß § 4 der Verkehrslärmverordnung beizufügen. Die Berechnung hat auf die zum „Zeitpunkt der Einreichung prognostizierte Verkehrsentwicklung“ abzustellen.

Den von der Vössing Ingenieursgesellschaft mbH erstellten Untersuchungen (Unterlage 16) liegt eine von der Bauherrin zur Verfügung gestellte Prognose für das Jahr 2030 zugrunde.

Die Prognose geht für den Nullfall und den Prognosefall von folgendem Verkehr im Jahr 2030 aus:

- Fernzüge: 9 Züge

- Regionalzüge: 19 Züge

- Güterzüge: 15-19 Züge

(Unterlage 16.01, Anlagen 1.1 und 1.2).

Die Zahl der Fern- und Regionalzüge entspricht dem heutigen Umfang.

7.6.1. Prognose für die Regionalzüge

Die Regionalzüge werden durch das Land Brandenburg bestellt. Das Land Brandenburg beabsichtigt, die Frequenz der Regionalzüge deutlich zu erhöhen.

In seinem Nahverkehrsplan 2023-2027 vom 31. August 2023 schreibt das Land Brandenburg auf Seite 145 f.:

„Perspektivnetz des Brandenburger SPNV im Horizont 2030+

Ziel des Landes Brandenburg ist auch über das Jahr 2027 hinaus eine Ausweitung des SPNV-Angebotes, um dem starken und dynamischen Bevölkerungswachstum sowie den strukturpolitischen Impulsen mit langfristig attraktiven Mobilitätsangeboten zu begegnen. Um die umfangreichen Ziele der Verkehrswende konkret zu untersetzen, wurden zahlreiche Maßnahmen zur Verdichtung des SPNV-Angebotes auf den aktuell bedienten SPNV-Strecken konzipiert und anhand einer verkehrsmodellgestützten Nachfrageprognose auf ihre Wirkungen hin untersucht (vgl. Kapitel 4.1.1). Auf Grundlage dieser Erkenntnisse sowie im Abgleich mit den verkehrs- und strukturpolitischen Entwicklungszielen des Landes wurden die Maßnahmen identifiziert und fanden Eingang in das neue Perspektivnetz des Brandenburger SPNV (siehe Karte 22). (…)

Hinweis: Nicht alle nachfolgend aufgelisteten Maßnahmen müssen erst ab dem Jahr 2030 realisiert werden, eine vorzeitige Umsetzung ist – sofern die entsprechenden Rahmenbedingungen vorliegen – denkbar. (…)

Perspektivnetz: Geplante SPNV-Angebotsmaßnahmen mit Priorität im Horizont 2030+

Die prioritären Maßnahmen zur Ausweitung des SPNV-Angebots im Perspektivnetz beschreiben vordringlich umzusetzende Maßnahmen, die in künftigen Planungsprozessen zu berücksichtigen sind. Mitunter ist für die Umsetzung zunächst ein Ausbau der Infrastruktur erforderlich. Darüber hinaus bedarf es der Bereitstellung zusätzlicher zukünftiger Haushaltsmittel mit langfristiger Sicherheit, um die Verkehrsbestellung zu finanzieren. (…) Die Übersicht der geplanten Maßnahmen beschreibt Tabelle 31.

Perspektivnetz: Korridor Nordbahn: Prioritäre Maßnahmen:

60-Min-Takt für Stationen Löwenberg (Mark) und Dannenwalde (Gransee)

30-Min-Takt Berlin Gesundbrunnen – Fürstenberg (Havel) (– Neustrelitz)

30-Min-Takt Oranienburg – Templin Stadt in HVZ

60-Min-Takt Löwenberg (Mark) – Rheinsberg (Mark)“

Das Land Brandenburg plant also eine deutliche Verstärkung des Regionalverkehrs. Diese im August 2023 veröffentlichte Planung wurde von den Gutachtern jedoch nicht berücksichtigt. Da die Planung der Bahn erst im November 2024 beim Eisenbahnbundesamt eingereicht wurde, verstößt die der Untersuchung zugrunde gelegte Verkehrsprognose gegen die Vorschrift des § 18g Abs. 1 AEG. Nach dieser Vorschrift muss bei der Schalluntersuchung „die zum Zeitpunkt der Einreichung des Plans (beim EBA) prognostizierte Verkehrsentwicklung“ berücksichtigt werden.

7.6.2. Prognose für die Güterzüge

Die Verkehrsprognose ist in den veröffentlichten Planfeststellungsunterlagen nicht enthalten. Deshalb ist es für die Leser der Planfeststellungsunterlagen nicht ersichtlich, wie die DB die Prognosezahlen ermittelt hat (vgl. vorstehend Punkt 7.5.).

Es kann nicht stimmen, dass die Werte im Nullfall mit den Werten im Prognosefall beim Güterverkehr übereinstimmen.

In der von der der DB im Internet veröffentlichten Beschreibung des Bauprojekts Berlin-Rostock https://bauprojekte.deutschebahn.com/p/berlin-rostock heißt es:

„Der kürzeste Weg von Skandinavien nach Süd- und Südosteuropa verläuft über Rostock und Berlin. Die rund 198 Kilometer lange Verbindung zwischen den beiden deutschen Städten wird abschnittsweise für höhere Geschwindigkeiten bis 160 km/h ausgerüstet. Die dadurch möglichen kürzeren Reisezeiten sorgen für eine bessere Anbindung der beiden Ballungszentren untereinander sowie des Ostsee-Hinterlandes.

Um den Seehafenstandort Rostock weiter zu fördern, wird die Strecke darüber hinaus für eine maximale Radsatzlast von 25 Tonnen modernisiert. Anschließend können höhere Güterlasten transportiert werden.“

Die erhöhte Radsatzlast ist Bestandteil des Plans für den Bahnhof Fürstenberg / Havel. Die Verwendung gleicher Prognosezahlen für den Güterverkehr im Nullfall und im Prognosefall ist mit Sicherheit falsch.

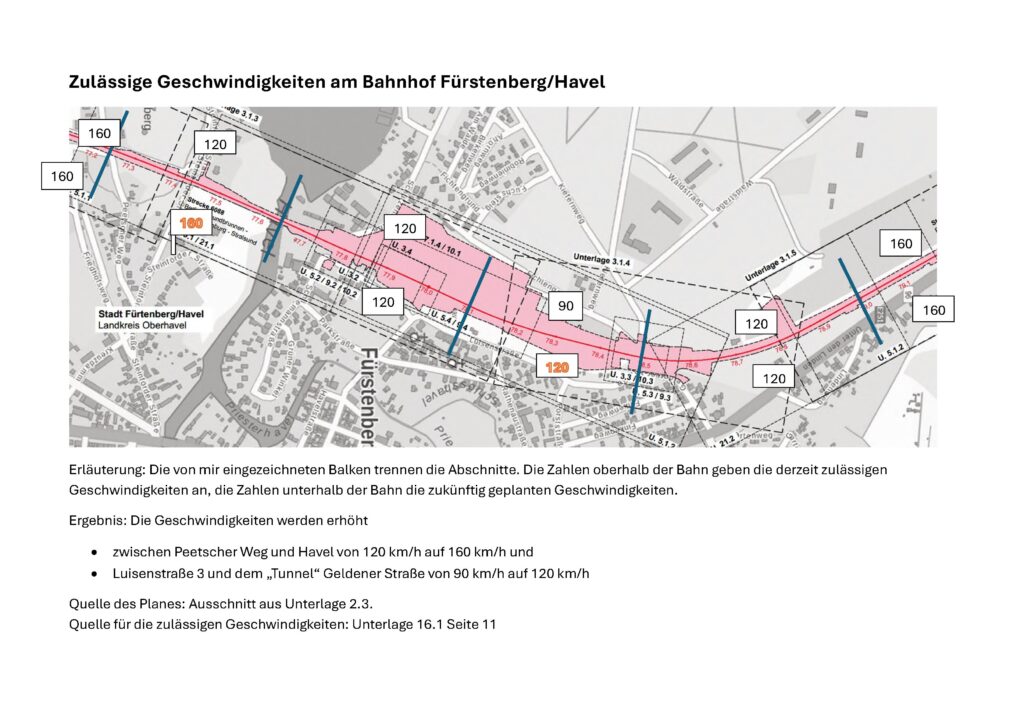

7.6.3. Fehlerhafte Berücksichtigung von Änderungen der Geschwindigkeit

Die Untersuchungen der betriebsbedingten Schallimmission (Unterlage 16.1) und der betriebsbedingten Erschütterungsimmission (Unterlage 16.3) berücksichtigen die Erhöhung der Geschwindigkeiten fehlerhaft.

Die Untersuchungen berücksichtigen die Erhöhung der Geschwindigkeiten

- zwischen Peetscher Weg und Havel (km 77,445 und km 77,650) von 120 km/h auf 160 km/h und

- zwischen Luisenstraße 2 und dem Tunnel (km 78,100 und 78,500) von 90 km/h auf 120 km/h.

Nicht berücksichtigt wird die faktische Geschwindigkeitserhöhung von etwas über 90 km/h auf 120 km/h

- zwischen Havel und Luisenstraße 3 (km 77,650 – km 78,100) und

- zwischen Tunnel und Solarfeld (km 78,500 – km 79,000).

Da die zulässige Höchstgeschwindigkeit für die Züge zwischen der Luisenstraße 3 und dem Tunnel (km 78,100 – km 78,500) bisher auf 90 km/h beschränkt ist, können diese in den angrenzenden Streckenabschnitten bisher auch nur wenig mehr als 90 km/h fahren. Denn Eisenbahnzüge können nur langsam beschleunigen und nur langsam abbremsen. Dagegen können sie zukünftig auf diesen Abschnitten 120 km/h fahren, weil der Abschnitt, auf dem sie nur 90 km/h fahren dürfen, entfällt.

Die Auswirkungen dieser Geschwindigkeitserhöhung durch die Planung des Bahnhofs Fürstenberg wurde in den Untersuchungen der Schall- und Erschütterungsimmissionen nicht berücksichtigt, obwohl sie durch die Umbauplanung verursacht sind.

7.6.4. Berücksichtigung der Grenzwerte für alle Abschnitte im Stadtgebiet

Die Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) legt fest, dass die Grenzwerte bei Neubau oder wesentlichen Änderungen von Schienenwegen zu berücksichtigen sind. In der Schallschutzuntersuchung werden nur Abschnitte berücksichtigt, an denen zukünftig die zulässige Geschwindigkeit formell erhöht wird. Dass dies auch für die Abschnitte gelten muss, bei denen die Geschwindigkeit faktisch erhöht wird, habe ich vorstehend erläutert.

Die Einschränkung der Vorschrift auf Neu- und Ausbauten hat den Hintergrund, dass die Bahn nicht in der Lage ist, in ganz Deutschland auf einen Schlag für alle Anwohner die Schall-Grenzwerte einzuhalten. Hier in Fürstenberg wird die gesamte Strecke neu gebaut. Deshalb ist es sinnvoll, die Flüstergleise (Schienenstegdämpfer) überall dort einzubauen, wo die Grenzwerte ohne Flüstergleise überschritten würden und nicht nur in Abschnitten, in denen die Geschwindigkeit erhöht wird. Andernfalls müsste man später, wenn die Grenzwerte nicht nur für Neu- und Umbaustrecken, sondern auch für Bestandsstrecken gelten, die Gleise wieder herausnehmen und Schienenstegdämpfer verbauen.

7.6.5. Fehlerhafte Berücksichtigung der Ausbreitung des Schalls über den Röblinsee

Der Schall breitet sich über einem See völlig ungehindert aus, was sich sehr deutlich von der Ausbreitung an Land unterscheidet. An der Eisenbahnbrücke über die Havel verbreitet sich der Verkehrslärm der Bahn ungehindert über den Röblinsee und beeinträchtigt alle Anwohner am Röblinsee.

In den Untersuchungen zu Schallimmissionen (Unterlage 16) wurde diese Tatsache nicht berücksichtigt.

7.6.6. Folgerungen aus den Fehlern der Schall- und Erschütterungsuntersuchungen

Zur Verringerung der Belastungen der Bevölkerung, die durch den Umbau des Bahnhofs Fürstenberg entstehen, schlage ich folgende Maßnahmen vor:

- Die Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h sollte von der Solaranlage bis zum Peetscher Weg (km 79,123 – km 77,445), d.h. um 205 m verlängert werden. Dadurch würde sich die Fahrzeit Berlin-Rostock lediglich um 1,5 Sekunden (=0,025 Min) verlängern (Bei 120 km/h braucht der Zug für 205 m 6,1 Sek., bei 160 km/h 4,6 Sek.).

- Die Verlegung der Flüstergleise (Schienenstegdämpfer) sollte ebenfalls auf dem gesamten Abschnitt zwischen Peetscher Weg und Solaranlage (km 77,445 – 79.123) erfolgen und nicht nur zwischen Luisenstraße 1 und 11 (km 78,066 und 78,471). Mindestens sollte sie jedoch vor allen Grundstücken erfolgen, bei denen unter Berücksichtigung des zukünftig umfangreicheren und schwereren Verkehrs die Grenzwerte nach BImSchV ohne den Einbau von Schienenstegdämpfern überschritten werden.

- Bei allen Häusern, bei denen auch nach der Verlegung von Schienenstegdämpfern die Grenzwerte nach BImSchV überschritten werden, sollten zusätzlich Maßnahmen des passiven Schallschutzes ergriffen werden.

In Ihrer Stellungnahme vom 10. Juli 2025 hat auch die Stadt Fürstenberg die Notwendigkeit der Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 120 km/h und die Verlegung von Flüsterschienen auf dem gesamten Abschnitt zwischen Peetscher Weg und Solarfeld festgestellt.

Ich erwarte, dass die vorstehenden Argumente und Vorschläge von den Planern der DB sowie vom Eisenbahnbundesamt ernsthaft geprüft und abgewogen werden.

Ich hoffe, dass die Überarbeitung der Planung dazu führt,

- dass der Vorschlag des VBB umgesetzt wird und

- dass am Gleis in Richtung Berlin ein Aufzug und eine Schweizer Rampe statt einer barrierefreien Rampe gebaut werden und

- dass auf dem gesamten Abschnitt zwischen dem Peetscher Weg und dem Solarfeld (km 77,445 – km 79 123) die Geschwindigkeit auf 120 km/h gesenkt wird und Flüstergleise (Schienenstegdämpfer) verlegt werden.

Mit freundlichen Grüßen

xxx

==> zu der Willkommens-Seite der Bürgerinitiative Barrierefreier Bahnhof

==> zu der Kritik an der Planung der Deutschen Bahn